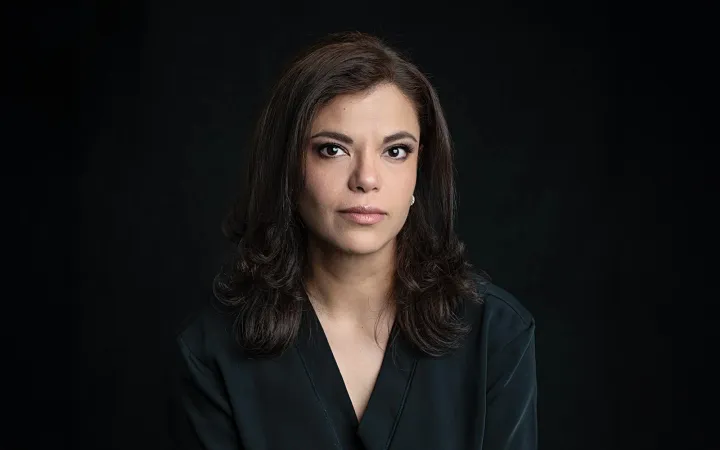

Por Thelma Elena Pérez Álvarez*

A propósito de retrocesos sobre garantías básicas de la democracia, como la autonomía del Poder Judicial, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, conviene poner atención a la relación de estos repliegues con la iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión o nueva Ley de Telecomunicaciones y la vigilancia digital que el Estado realiza con el argumento de garantizar la seguridad nacional, gestionar la seguridad pública, investigar delitos y prevenir y combatir a la ciberdelincuencia, vía el monitoreo, revisión y compendio de información sobre la población, interceptar comunicaciones y actividades en línea en distintas plataformas y dispositivos.

Esta práctica genera preocupaciones en torno a la privacidad, la libertad de expresión y la posibilidad de abuso de poder por parte del Estado. En 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó el Informe sobre el derecho a la privacidad en la era digital (enfocado en programas espía y vigilancia), donde reconoce como nuevas modalidades de vigilancia masiva estatal prácticas de inteligencia y monitoreo del discurso en redes sociodigitales, reconociéndolas como actividades que se llevan a cabo de manera desproporcionada y que vulneran derechos humanos.

En América Latina se han detectado actividades de vigilancia digital, como el ciberpatrullaje y perfilamiento, llevadas a cabo por distintos gobiernos de forma arbitraria y sin regulación específica, cuando “patrullan” redes sociodigitales como si fueran calles, recolectan información de usuarias y usuarios y los clasifican según sus opiniones.

Por ejemplo, en 2020, el joven estudiante argentino Kevin Guerra fue acusado de intimidación pública por publicar un tweet irónico sobre cobrar un bono gubernamental. A Guerra se le conoce como una de las primeras víctimas del ciberpatrullaje ilegal en el Gobierno de Alberto Fernández.

En 2022, el gobierno de Gustavo Petro perfiló a 486 usuarios y usuarias de Twitter, periodistas, activistas y ciudadanos colombianos, etiquetándolos como “neutrales”, “positivos” y “negativos” en función de sus opiniones políticas en línea. No obstante, la Corte Suprema ordenó al Estado abstenerse de hacer listas negras de esas características y borrar los datos por vulnerar derechos.

SUSCRÍBETE PARA LEER LA COLUMNA COMPLETA…